★イベントリポート(齋藤紬)★「なぜあのとき就職しなかったのか―進路・研究・キャリア・男女共同参画の視点から」(2025年7月15日開催)

齋藤紬 (東京外国語大学 国際社会学部3年)

2025年7月15日、東京外国語大学学部3年生の企画発案で、NPO法人 FENICSによって、イベント「なぜあのとき就職しなかったのか―進路・研究・キャリア・男女共同参画の視点から」が開催されました。会場を東京外国語大学フィールドサイエンスコモンズ(TUFiSCo)の協力を得てアジア・アフリカ言語文化研究所のコモンズ・ラボ(405)にて開催し、東京外国語大学グローバル・キャリア・センター(GCC)、東京外国語大学男女共同参画推進部会の後援をいただきました。

お話を二井彬緒 (東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム教員」)さん、對馬果莉 (埼玉大学ダイバーシティ推進センター教員)さん、そして椎野若菜 (東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 教員)さんからうかがいました。

<イベント概要>

今回の企画は、わたしが単純に「大学院に進学するってどういうことなんだろう?アカデミアの男女差ってどうなっているんだろう?知りたい!」と思い立ったところから始まり、同様のイベント開催の経験をお持ちの椎野先生にお会いし、お話を聞かせてくださる先生方にお声をかけて、というかたちで開催に至りました。当初は、今学期からフェミニズム政治理論を勉強し始めたこともあり、「アカデミアにおいて女性が研究することの大変さ」みたいなものをお聞かせ願おうと思っていたのですが、そのような枠でくくらずに先生方一人一人の経験から学べることがあると思い、より個人的な経歴にフォーカスしていただき、ここでしか得られない情報が盛りだくさんのお話を聞かせていただきました。

二井さん(左)と對馬さん(右)

<それぞれの先生方からのお話で心に残ったこと>

まず、フィールドワーカーである椎野先生のお話の中では、お子さんがいらっしゃるなかでフィールドでの研究を進められたという点が印象に残っています。子供がいると制限や大変さというのは確かにつきものだが、その状況にはその状況なりに新たに発見できることがある、というふうにおっしゃられていました。母親として予想外の関係に巡り合うといった、困難のなかにもチャンスを見出す視点を学びました。また、椎野先生は全体的にとてもパワフルな方で、「20代の頃の気力や体力にはすごいものがある」「私の研究は私しかできないという強い気持ちが大事」といったお言葉を聞いて、やはり20代のうちに様々なことに挑戦し、自分の気持ちが向くものに正直であろうと思いました。さらに、「先例のないことは積極的に聞きに行こうと思った、すべてがフィールドだ」というお言葉は、私が今回やりたかったことをそのまま表現してくださっていました。

そして對馬先生からは、介護福祉士と社会福祉士の資格を取得されてから修士・博士と進んだということをお聞きし、自分がやりたいことをやり続けるためにはそのような堅実さや計画性も必要なのだなというふうに思いました。對馬先生は、ご自身の興味に従って柔軟な進路を選択されてきており、それが可能だったのも最初に資格を取得されていたことが一因としてあったのだと知りました。アーレントのお弟子さんに会いに行かれたというお話を聞いたときには、その行動力と熱意に驚かされました。また博士論文を出すのにやや長い年数がかかったというお話の中で、「プライドを脇において、他の人に聞く」ということの大切さをお話されていた時は、本当にその通りだと共感しましたし、年間の作業数を記録されてご自身の進歩を可視化していたという点も、とても良い方法だと思い、大変ためになりました。

最後に二井先生ですが、経歴をお話してくださった際の、「客体化された存在になりたくなかった」というパワーワードが表すように、ご自身の進むべき道・なりたい姿を明確に意識されてこられたような点が印象的でした。また、研究会における男女比にも言及してくださり、アカデミアにおける男女共同参画というイベント発案当初に知りたかった点についても示唆を得ることができました。さらに、大学院での修業の傍ら、パラリーガルとしての社会経験を積んだことなども聞かせてくださいました。大学院に行くということは、ただ自身の専門分野を研究するだけでなく、自分の足元から広がる様々なものに手を伸ばすことで、見えている世界を広げ、多様な視点を知り、経験を積むということなのだろうなと感じました。また、競争的と言われるアカデミアの中でも、「○○ならあの人が詳しいから聞きに行こう」というふうに協力する場面もあったというお話は、学びのなかで他者との関わり合いを大切にしていきたいと思っている私にとても響きました。

<総括>

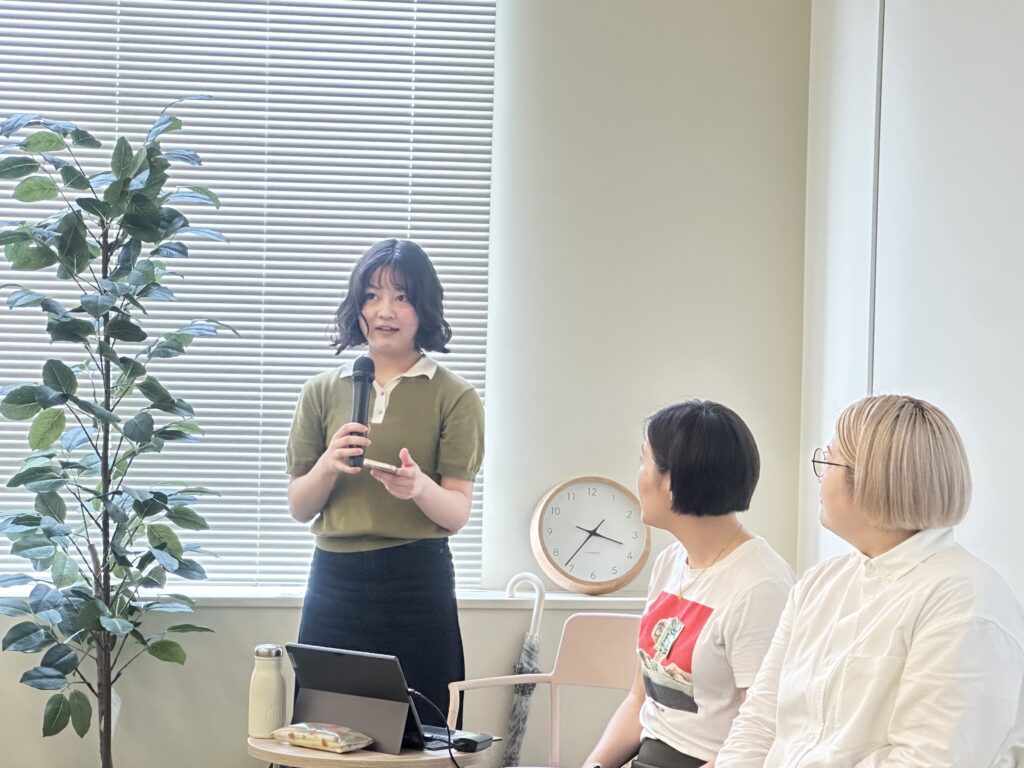

企画・司会の斎藤紬さん(左)

登壇してくださった先生方からは、このイベントでしか知り得なかっただろう貴重なお話を聞くことができとてもいい機会になりました。特に、どの先生も他者とのかかわりを大事にされてこられたことがわかり、文脈にもよるとは思いますが、研究が自分ひとりでの闘いだというふうに思い込まなくても良いと教えてくださったような気がします。先生方が経験されてきたことと、私の人生は別のものですが、それでも「どのように生きることが可能か」ということについて、未来への明るい希望を抱くことができたと思いますし、それが「ひとから学ぶ」ということに違いないのでしょう。ご協力くださった先生方には大変感謝しております。

また、オーディエンスの学生は集まるだろうかと心配もかなり杞憂に終わり、わたしと同じような関心や悩みを抱いている学生がいることに大変励まされました。実質夏休みに入ったにも関わらず、自分の人生のために、他の人から学ぼうという気持ちでお話を聞きに来るような志の高い仲間たちと学ぶ環境にいることを改めて実感しました。

会場の様子

最後に、今回のイベントを企画してひとびとの「応答性」になにより励まされたと思います。「こういう企画はないか」とさまよっていた私を椎野先生につなげてくださったGCCの中村洋一郎さん、「先生の話が聞きたいです」と、急なお願いにも関わらず、寛容さをもって応えてくださった3人の先生方、「ぜひ来てください」と呼びかけたら集まってくださった友人や学生の皆さん、本当にありがとうございました。皆さんのおかげでよい企画になったと思います。

- 投稿タグ

- 齋藤紬